Donde vamos dando saltos por puentes continentales desde Gondwana hasta los satélites GPS viendo curiosas relaciones

1. Antecedentes

Ya hace unos 100 años había un registro de fósiles que mostraba extrañas pero claras similitudes entre lugares tan distantes como las costas de Namibia y las patagónicas, o entre el sur de Australia y la Antártida.

La explicación que se daba a esta chocante realidad suena ahora tan pintoresca como la historia de la Atlántida: en tiempos lejanos habían existido puentes entre los actuales continentes. Esta hipótesis permitía el libre tránsito entre lugares lejanos de flora y fauna y la similitud paleontológica entre ellos.

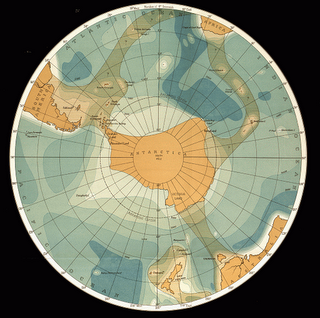

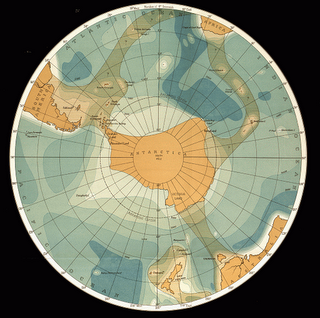

La idea parecía buena pero las similitudes eran tantas que el Hemisferio Sur se convirtió en un nudo de autopistas. En la figura inferior podemos ver el esquema utilizado por Alnold Edward Ortmann, un paleontólogo de primeros del siglo pasado, en una de sus obras.

A. E. Ortmann (1902) Tertiary Invertebrates. Reports of the Princeton University Expedition to Patagonia, 1896-1899. Vol. IV. Palaeontology [pulsar encima para ampliar]

El problema es que estos puentes no eran visibles por lo que se hacía necesario proponer que, por motivos desconocidos, se habían hundido en el océano. Y de eso había tanta evidencia como de la Atlántida.

Al meteorológo Alfred Lothar Wegener no le gustaba el panorama y agrupando evidencias paleontológicas y geológicas propuso entre 1912 y 1915 que los continentes se habían movido. Esta hipótesis se convirtió en una

teoría bien fundamentada llamada de la

deriva continental.

Pero la propuesta era excesivamente rompedora para la época y la carcajada fue general. También hay que comprender que en ese momento se pensaba (no había motivo para pensar otra cosa) que los continentes eran la parte emergida de un sólido que era la Tierra. Un documento en español sobre esta historia puede

descargarse aquí y

otro aquí.

Actualmente se ha confirmado lo esencial de la teoría de Wegener aunque se sabe que lo que se mueve son placas de corteza terrestre “flotantes” sobre el manto. Su dinámicase conoce como

tectónica de placas. Pueden encontrar reconstrucciones de los movimientos en los últimos cientos de millones de años en

esta web.

2. La medida de la posición

GPS es el acrónimo de

Global Positioning System, un sistema que permite localizar la posición de un receptor de señales en cualquier lugar de la Tierra. La idea es muy simple: si soy capaz de medir la distancia a tres puntos de posición conocida, seré capaz de conocer la mía. Es un método que en topografía se conoce como

trilateración. Los puntos son satélites de la “constelación GPS” que emiten señales que incorporan datos de tiempo extremadamente precisos. Las técnicas de localización no sólo se utilizan en la Tierra sino también en los satélites y en los aviones ya que la constelación GPS orbita a más de 20000 km de la Tierra (la mayoría de los satélites de observación terrestre lo hace a apenas 800 km).

3. El sistema de referencia

Cuando miramos la pantalla de un receptor GPS vemos tres datos de posición: latitud, longitud y altura. Pero para dar estos datos es necesario tener un sistema de referencia: decir 40º de latitud Norte supone conocer dónde está el origen de latitudes (el Ecuador), decir 10º de longitud Oeste supone conocer dónde está el origen de longitudes (el meridiano origen).

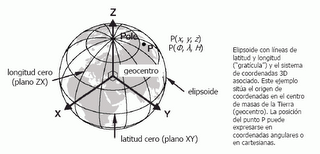

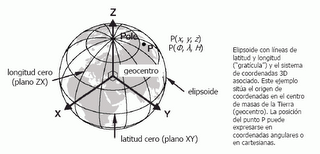

¿Cómo se hace eso? En principio la respuesta es que el GPS utiliza un sistema de referencia llamado

WGS84 (World Geodetic System 1984). WGS84 es una construcción artificial formada por tres ejes de coordenadas y una superficie de revolución llamada elipsoide.

Los tres ejes permite dar una posición en el espacio y el elipsoide se utiliza como superficie de referencia para las alturas. La definición exacta de estos elementos es

imprescindible para saber a qué se refieren las coordenadas geográficas o cualesquiera otras que podamos usar. Como era inevitable, han existido docenas de sistemas de referencia diferentes pero el WGS84 está siendo adoptado de forma general aunque sólo sea para poder manejarse en el GPS. Las principales características de este sistema son:

- los tres ejes cartesianos y el elipsoide son geocéntricos: tienen su origen en el centro de masas de la Tierra (incluyendo mares y atmósfera).

- el eje Z coincide con el eje de rotación de la Tierra ya que apunta al International Reference Pole.

- el eje X apunta al meridiano de longitud 0º también conocido como meridiano de Greenwich o

- el eje Y es ortogonal con los anteriores y con el X define el plano ecuatorial.

¿Y esto qué tiene que ver con Wegener? se preguntarán ustedes. ¿Qué es eso del

International Reference Pole y

Meridian? Pues resulta que Greenwich y el

meridiano que define están sobre una placa continental que se mueve, luego su posición respecto al resto del mundo varía continuamente. También sabemos que el eje de rotación de la Tierra no es fijo sino que oscila en el tiempo, luego este eje cambia y arrastra con él al Polo Norte. Es más, el centro de masas de la Tierra tampoco está en el mismo punto sino que varía según se mueve todo en la superficie. Las consecuencias son las que pueden suponer:

los polos, paralelos y meridianos no son estacionarios respecto a ningún país o punto en concreto de la Tierra.

En efecto, debido a la deriva continental, las diferentes partes del mundo se mueven y cambian de posición relativa varios centímetros al año. El Meridiano y el Polo Internacional de Referencia se hacen estacionarios por convenio respecto a la media de dichos movimientos y

su posición debe recalcularse y redefinirse de forma continua. Un auténtico rollo para la navegación de precisión.

Deshagamos, por tanto, un mito: las coordenadas de un punto sobre la Tierra no son fijas, cambian continuamente porque la superficie de la Tierra es dinámica, no estática. La deriva continental no sólo hace que dos puntos en dos placas distintas puedan tener movimientos relativos de varios centímetros al año sino que obligan a actualizar los parámetros de los sistemas de referencia de forma continua.

La magnitud del movimiento no es espectacular pero sí importante para muchas aplicaciones: en Inglaterra las latitudes y longitudes WGS84 cambian a una tasa constante de unos 2.5 cm al año en dirección NE. Otras partes del mundo, como Hawai o Australia, se mueven alrededor de 10 cm al año.

Asi que cuando vean ustedes un vértice geodésico acuérdense de que sus coordenadas fueron buenas un día pero que si no se han revisado no van a ser exactas en este momento. Estamos montados y viajando en una lenta pero perseverante placa continental.

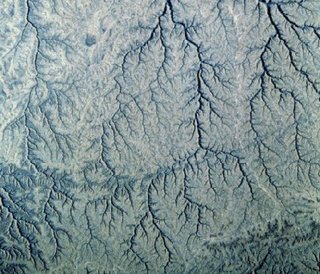

[Arriba] Sahara, Norte del Chad, Tierra: el impacto de un meteorito o cometa hace algunos millones de años ha dejado su huella, visible ante los sensores radar. Las zonas oscuras son depósitos de arena transportada por el viento, que ha erosionado el terreno durante milenios.

[Arriba] Sahara, Norte del Chad, Tierra: el impacto de un meteorito o cometa hace algunos millones de años ha dejado su huella, visible ante los sensores radar. Las zonas oscuras son depósitos de arena transportada por el viento, que ha erosionado el terreno durante milenios.

Los comentarios corresponden aproximadamente con los de las imágenes originales, descargadas hace tiempo de las páginas de la NASA; no conservo los enlaces, cosas del tiempo trascurrido.

Los comentarios corresponden aproximadamente con los de las imágenes originales, descargadas hace tiempo de las páginas de la NASA; no conservo los enlaces, cosas del tiempo trascurrido.